UN JOUR, UN CRI, UN MASSACRE : LE CONTEXTE HISTORIQUE

Le 16 juin 1976, dans le township de Soweto, en Afrique du Sud, un événement tragique a bouleversé l’Afrique et le monde. Ce jour-là, des milliers d’enfants noirs, scolarisés dans les écoles publiques, sont descendus dans les rues pour protester contre une décision injuste du gouvernement de l’apartheid : l’obligation d’utiliser l’afrikaans, la langue des colons, comme langue d’enseignement dans les écoles noires, au même titre que l’anglais.

Derrière cette décision, se cachait une logique d’oppression linguistique et culturelle. Imposer à des enfants une langue qu’ils ne maîtrisaient pas, c’était les priver de leur droit fondamental à l’éducation. C’était leur dire : “Vous ne comprendrez pas. Vous ne saurez pas. Vous n’accéderez jamais à la liberté.” Face à cette violence symbolique, les enfants ont répondu avec courage, sans armes, avec leurs voix, leurs pancartes, leurs uniformes et leur dignité.

Ils étaient plus de 10 000 à défiler pacifiquement. Ils chantaient, scandaient des slogans, brandissaient des messages de justice. Mais au lieu de les écouter, les autorités ont choisi la répression. La police sud-africaine, sans sommation, a tiré à balles réelles sur des enfants en uniforme scolaire. Ce fut un carnage. Des dizaines d’enfants sont tombés. Beaucoup ont été blessés, arrêtés, torturés. Le sang d’une génération s’est répandu sur l’asphalte de Soweto.

I. HECTOR PIETERSON : L’ENFANT DEVENU FLAMME

Parmi les premières victimes se trouvait Hector Pieterson, un jeune garçon de 12 ans, curieux, souriant, plein de vie. Ce 16 juin, il n’était pas un meneur. Il n’était pas armé. Il était juste là, parce qu’il voulait comprendre, apprendre, et avoir le droit de rêver. Lorsque les coups de feu ont retenti, Hector a été mortellement touché.

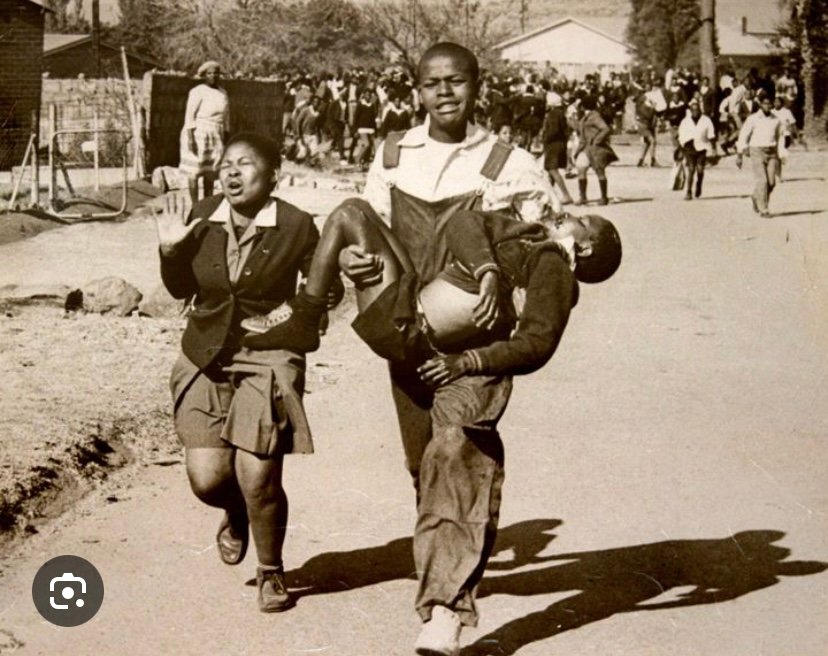

Mais ce qui a marqué l’histoire, c’est cette photo bouleversante : on y voit Hector, inerte, porté dans les bras d’un autre jeune garçon, Mbuyisa Makhubo, tandis que sa sœur, Antoinette Sithole, court à leurs côtés, hurlant de douleur et d’effroi. Cette image, capturée par le photographe Sam Nzima, a traversé les continents. Elle a réveillé les consciences, brisé les silences, forcé le monde à regarder en face la cruauté du régime de l’apartheid.

Mais au-delà de sa mort, Hector est devenu un symbole. Il incarne le courage de toute une génération d’enfants africains qui ont dit non à l’oppression. Il est la preuve que l’enfance n’est pas synonyme d’impuissance. Que même à 12 ans, on peut devenir flamme. Grâce à son sacrifice et à celui des autres enfants, le monde entier a ouvert les yeux sur la réalité sud-africaine. Le mouvement anti-apartheid a pris une dimension internationale plus forte. Et, des années plus tard, c’est toute l’Afrique du Sud qui a basculé vers la démocratie.

Aujourd’hui, un musée porte son nom à Soweto. Mais plus encore, chaque enfant africain libre de s’exprimer, d’apprendre et d’espérer, est un héritage vivant d’Hector Pieterson.

II. LE 16 JUIN : UNE JOURNÉE POUR SE SOUVENIR, POUR AGIR

En 1991, l’Organisation de l’unité africaine (OUA) a décidé de faire du 16 juin la Journée de l’enfant africain. Une journée de mémoire, mais aussi d’engagement. Elle rappelle que les enfants ne sont pas que des victimes. Ils sont des acteurs. Et leur voix, leur souffrance, leur espoir, doivent être entendus.

Cette journée existe pour faire vivre les luttes menées, pour éveiller les consciences, pour dénoncer les injustices encore trop fréquentes, et pour rappeler aux gouvernements africains leurs responsabilités à l’égard de la jeunesse.

III. DES PROGRÈS CONCRETS… MAIS UNE ENFANCE ENCORE MALMENÉE

Depuis les événements de Soweto, des avancées notables ont été enregistrées sur le continent :

- La plupart des États ont adopté des lois interdisant le travail des enfants.

- De nombreux pays ont inscrit la gratuité de l’enseignement primaire dans leur législation.

- Des politiques nationales de protection de l’enfant se sont mises en place.

- Des tribunaux pour enfants ont été créés dans certaines juridictions.

Cependant, l’Afrique reste confrontée à des défis majeurs. Des millions d’enfants ne vont toujours pas à l’école. D’autres sont mariés de force, recrutés dans des groupes armés, soumis à des violences sexuelles ou domestiques, enfermés dans des systèmes judiciaires qui ne respectent pas leurs droits.

IV. UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE : AGIR ENSEMBLE POUR L’ENFANCE

Il ne suffit pas de commémorer. Il faut agir. Et chacun a un rôle clair à jouer.

Les États doivent traduire les engagements juridiques en actions concrètes. Cela suppose de voter des lois protectrices, mais aussi de les appliquer. Cela exige de former les juges, les policiers, les éducateurs à l’écoute de l’enfant. Cela implique de prioriser les enfants dans les budgets nationaux.

Les ONG ont un rôle vital sur le terrain. Elles identifient, accompagnent, alertent. Elles peuvent faire entendre la voix des enfants oubliés, dans les coins les plus reculés. Elles peuvent aussi jouer un rôle de formation, de plaidoyer, de sensibilisation auprès des familles, des communautés et des décideurs.

Les familles, premières cellules de protection de l’enfant, ont une responsabilité éducative et affective. Elles doivent refuser les traditions qui oppriment, protéger sans brutaliser, écouter sans mépriser, aimer sans condition.

La société civile, dans sa diversité (médias, artistes, chefs religieux, juristes, universitaires, mouvements de jeunes), doit porter la voix des enfants dans l’espace public. Elle doit rompre le silence sur les abus, faire pression sur les pouvoirs, créer des espaces de dialogue, de culture, de participation.

La communauté internationale ne peut pas détourner le regard. Elle a le devoir de soutenir les efforts africains par des financements, par l’assistance technique, par la pression politique quand les droits des enfants sont bafoués. Elle doit intégrer systématiquement la protection de l’enfance dans ses politiques d’aide au développement, de sécurité, de commerce. Elle doit exiger que les entreprises opérant sur le continent respectent les droits des enfants.

LE COMBAT CONTINUE, NOUS LE PORTONS

Le 16 juin ne doit jamais être une date creuse. C’est un appel. Un cri d’hier qui résonne aujourd’hui.

Au cœur de ce combat, le Réseau des Juristes Africains pour les Droits de l’Enfant (RéJADE) s’engage pleinement. En tant qu’organisation panafricaine, notre mission est claire : faire entendre la voix des enfants, plaider pour leurs droits, former ceux qui les défendent, dénoncer les abus, influencer les lois, participer aux politiques, éveiller les consciences.

Nous serons toujours présents. Dans les prétoires, dans les écoles, dans les centres de détention, dans les campagnes comme dans les capitales. Nous serons la voix juridique, humaine et militante de l’enfant africain. Car tant qu’un seul enfant sera en danger, notre combat continuera.

Et nous appelons tous, citoyens, familles, autorités, partenaires internationaux, à se lever. À dire non à l’indifférence. Oui à la protection. Oui à la dignité. Oui à l’avenir.

L’enfant africain ne réclame pas la charité. Il réclame ce qui lui revient de droit : le respect, l’écoute, la sécurité, l’éducation, la justice.

Souvenons-nous d’Hector. Et faisons en sorte que plus jamais un enfant n’ait à mourir pour faire entendre sa voix.

Juda N’GUESSAN

Juriste Consultant Indépendant / Spécialiste en Droit International des Droits de l’Homme

Responsable des Affaires sociales, des Investigations et du Contentieux du RéJADE

judanguessan35@gmail.com / +225 0757646617