QUAND L’ENFANCE EST VENDUE AU PRIX DU BESOIN

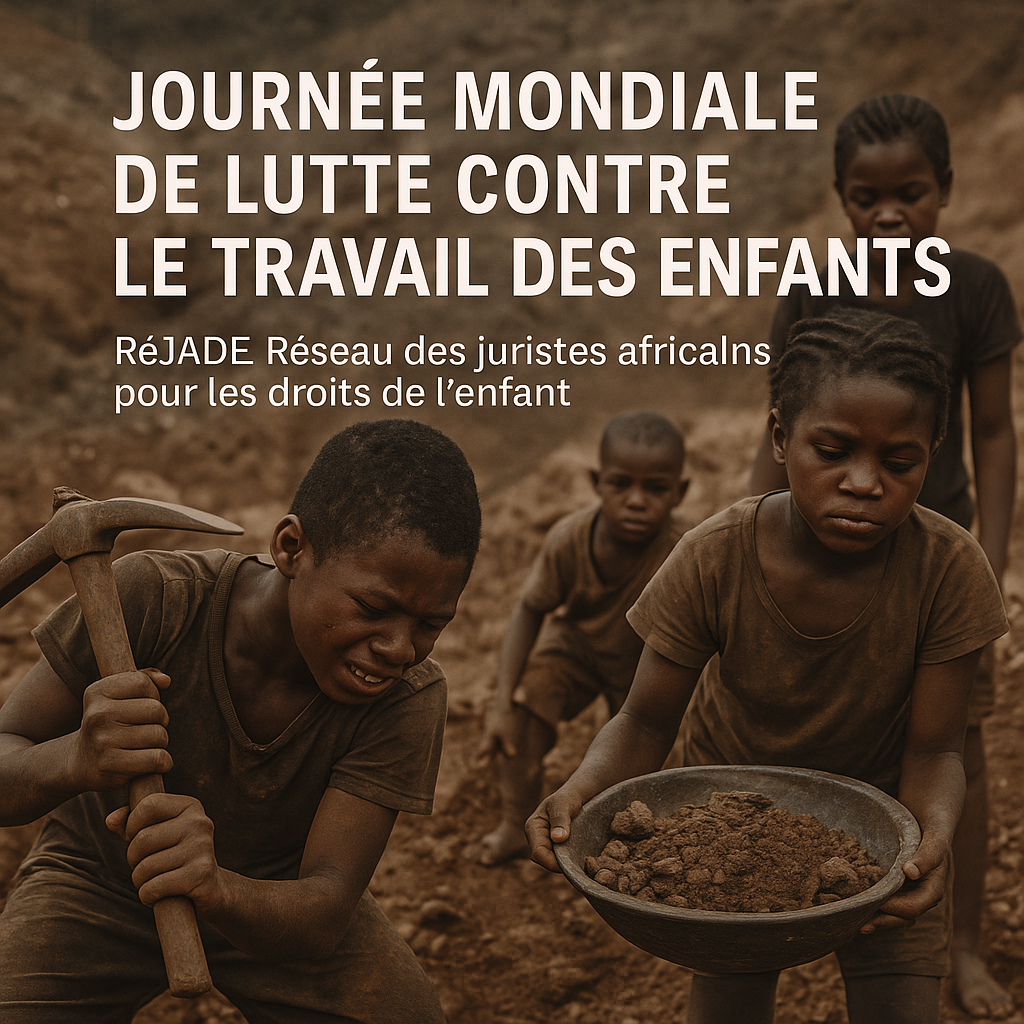

Dans un champ poussiéreux du Sahel, une petite fille de huit ans récolte du coton sous un soleil accablant. Dans une carrière d’orpaillage artisanale en Afrique de l’Ouest, un garçon de dix ans casse des pierres à mains nues, les poumons déjà saturés de poussière. Pendant ce temps, dans des quartiers pauvres d’Afrique centrale, des milliers d’enfants abandonnent les bancs de l’école pour vendre des sachets d’eau ou laver des voitures.

Ce ne sont pas des exceptions. Ce sont des scènes quotidiennes. En Afrique subsaharienne, un enfant sur cinq est engagé dans une forme de travail dangereux, parfois esclavagiste. Aujourd’hui, en cette Journée mondiale contre le travail des enfants, il ne s’agit pas seulement de rappeler des chiffres : il s’agit de donner une voix à ceux qu’on n’entend jamais, ceux dont l’avenir est volé, chaque jour, dans le silence des responsabilités évitées.

I. UN ENCADREMENT JURIDIQUE INTERNATIONAL ET NATIONAL POUR PROTÉGER L’ENFANT

A. Les textes internationaux fondamentaux

La lutte contre le travail des enfants s’appuie sur un socle juridique international solide, même si l’effectivité de ces normes reste inégale.

La Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, 1989)

Ratifiée par 196 États, cette convention est le texte international le plus largement adopté. Elle garantit à tout enfant le droit à l’éducation, à la protection contre l’exploitation économique (article 32), et à un environnement propice à son développement. Elle impose aux États des obligations concrètes : légiférer, surveiller, sanctionner.

Les Conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT)

- La Convention n°138 fixe l’âge minimum d’accès à l’emploi à 15 ans (ou 14 ans dans certains pays).

- La Convention n°182 interdit les pires formes de travail des enfants : esclavage, prostitution, trafic, travail dangereux ou inhumain.

La Déclaration universelle des droits de l’homme (1948)

Elle affirme, dans son article 25, que « la maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales ».

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP, 1966)

Il engage les États à garantir aux enfants les mesures de protection nécessaires à leur statut.

La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (1990)

Ce texte régional, spécifiquement adapté aux réalités africaines, interdit toute activité nuisible à l’éducation ou à la santé des enfants (article 15) et reconnaît la responsabilité partagée entre la famille, la société et l’État.

B. L’intégration dans les droits nationaux : un engagement politique et juridique

La majorité des États africains ont non seulement ratifié ces instruments internationaux, mais les ont également intégrés dans leur législation interne. Ainsi, plusieurs codes du travail, lois sur la protection de l’enfance ou codes pénaux prévoient désormais :

- L’interdiction du travail avant un certain âge ;

- Des sanctions pénales contre les employeurs contrevenants ;

- Des mécanismes de signalement et de suivi des cas de travail des enfants.

Cet effort de transposition montre qu’il existe, au niveau des États, une volonté politique et juridique de lutter contre le phénomène. Cependant, cette volonté doit être renforcée par des moyens réels, des institutions indépendantes et des ressources suffisantes.

II. DES CHIFFRES ALARMANTS ET UNE SITUATION PRÉOCCUPANTE EN AFRIQUE

Selon les dernières données conjointes de l’OIT et de l’UNICEF (2023) :

- 160 millions d’enfants travaillent dans le monde, dont 92 millions en Afrique.

- Cela représente près d’un tiers du total mondial, un chiffre en augmentation.

- Environ 70 % de ces enfants africains sont employés dans l’agriculture.

- Les secteurs informels (petits commerces, artisanat, travaux domestiques, carrières artisanales) sont particulièrement touchés.

- Dans certains pays d’Afrique de l’Ouest et centrale, jusqu’à 40 % des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent, souvent dans des conditions dégradantes.

Ces chiffres montrent que le travail des enfants est loin de disparaître. Pire, il tend à se normaliser dans certaines régions où l’accès à l’école recule et où les politiques sociales sont insuffisantes.

III. LES CAUSES PROFONDES DU TRAVAIL DES ENFANTS

A. La pauvreté extrême

La pauvreté est la première cause du travail des enfants. Pour de nombreuses familles, chaque membre doit « contribuer » à la survie du foyer. Les enfants deviennent alors des sources de revenus ou de main-d’œuvre domestique. Dans les zones rurales, ils remplacent les adultes dans les champs, surtout en période de crise alimentaire.

B. L’absence d’accès à l’éducation

Dans plusieurs régions d’Afrique, l’école est soit inexistante, soit inaccessible. Les obstacles sont nombreux : manque d’établissements, éloignement géographique, frais indirects, manque de cantines, absence d’enseignants. Quand l’éducation devient un luxe, le travail devient une fatalité.

C. Les conflits et les déplacements

Les conflits armés et les crises sécuritaires entraînent la déscolarisation massive d’enfants, les déplacements internes ou transfrontaliers, et la dissolution des cadres familiaux. Ces enfants livrés à eux-mêmes sont souvent enrôlés dans des réseaux d’exploitation.

D. Les traditions sociales et les normes culturelles

Dans certaines communautés, le travail des enfants est perçu comme un rite de passage, un apprentissage de la vie. Cette vision est renforcée par l’ignorance des droits de l’enfant ou l’absence d’alternatives viables.

E. Le manque de contrôle et d’application de la loi

Même si des lois existent, elles sont peu appliquées. Les inspecteurs du travail sont peu nombreux, mal équipés, parfois corrompus. Les poursuites judiciaires sont rares. Il en résulte une impunité quasi généralisée.

IV. LES CONSÉQUENCES DÉSASTREUSES DU TRAVAIL DES ENFANTS

A. Sur la santé physique

Le travail des enfants expose ces derniers à des dangers physiques considérables. Travailler dans l’agriculture, l’extraction minière, ou le secteur domestique signifie souvent manipuler des outils dangereux, inhaler des poussières toxiques, ou porter des charges trop lourdes. Ces conditions provoquent des blessures, des handicaps à long terme, et des maladies chroniques qui affectent leur croissance. Par exemple, les enfants travaillant dans les mines souffrent fréquemment de troubles respiratoires sévères et de malformations osseuses.

B. Sur la santé mentale et émotionnelle

Au-delà des conséquences physiques, le travail précoce altère gravement la santé mentale. La perte de l’enfance et l’exposition à des environnements hostiles créent des traumatismes psychologiques profonds. Les enfants soumis à des abus, au stress et à la privation de liberté développent souvent des troubles anxieux, de la dépression et une faible estime de soi. Ces blessures invisibles sont souvent irréversibles, compromettant leur intégration sociale future.

C. Sur l’éducation et les perspectives d’avenir

Le travail des enfants est directement responsable de l’abandon scolaire massif. L’accès à l’éducation est alors réduit à néant, entraînant un cercle vicieux d’ignorance et de pauvreté. Ces enfants, privés de formation, deviennent des adultes peu qualifiés, souvent cantonnés à des emplois précaires ou au chômage. Ainsi, le travail des enfants freine non seulement leur développement individuel, mais il hypothèque également leur contribution future à la société.

D. Sur le développement économique et social

Le travail des enfants impacte négativement le développement économique global des pays. Une population mal formée est un frein à l’innovation et à la croissance durable. En alimentant la pauvreté, le travail infantile perpétue les inégalités et la vulnérabilité sociale. À long terme, c’est tout un pays qui paie le prix de cette exploitation, avec un déficit en capital humain et une fragilité politique accrue.

E. Sur la cohésion sociale et les droits humains

Le travail des enfants perpétue des cycles d’exploitation et de discrimination. Il engendre des disparités sociales, compromet la cohésion communautaire et viole les droits fondamentaux des enfants, bafouant ainsi les principes universels de dignité et d’égalité. Ce phénomène aggrave les fractures sociales, nourrissant la précarité et la marginalisation.

V. DES SOLUTIONS STRUCTURELLES À TOUS LES NIVEAUX : UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE

A. Au niveau des États

La lutte contre le travail des enfants exige des États une mobilisation sans faille. Il faut des politiques publiques claires et intégrées qui allient législation, éducation et protection sociale. Garantir une éducation gratuite, obligatoire et de qualité est une priorité absolue. Par ailleurs, les États doivent instaurer des programmes sociaux ciblés pour alléger la pauvreté des familles, en particulier dans les zones rurales et défavorisées.

Il est essentiel également de renforcer les institutions chargées du contrôle du travail infantile : inspections, services sociaux et juridictions spécialisées doivent être dotés de moyens humains, financiers et techniques suffisants. La lutte contre la corruption dans ces services est également cruciale pour assurer une application réelle des lois.

B. Au niveau des partis politiques

Les partis politiques ont un rôle central dans la construction d’une volonté politique forte. Ils doivent inscrire la protection des enfants dans leurs programmes et promouvoir l’adoption de lois robustes contre le travail des enfants. Mais au-delà des textes, ils doivent veiller à ce que ces lois soient appliquées et à ce que la lutte contre ce fléau devienne une priorité nationale.

Les partis doivent aussi encourager le développement économique local afin de créer des alternatives viables pour les familles, limitant ainsi la nécessité pour les enfants de travailler.

C. Au niveau de la société civile, des ONG et des communautés

La société civile et les organisations non gouvernementales sont souvent en première ligne. Elles jouent un rôle clé dans la sensibilisation, la prévention et l’accompagnement des victimes. Des campagnes éducatives doivent être menées pour changer les mentalités et déconstruire les normes culturelles qui justifient parfois le travail des enfants.

Impliquer les leaders communautaires, religieux, et traditionnels dans ces actions est indispensable pour garantir l’acceptation et l’efficacité des mesures. De plus, la mise en place de mécanismes locaux de signalement et d’aide permet une prise en charge rapide et adaptée des enfants exploités.

Les entreprises, notamment dans les chaînes d’approvisionnement, doivent également être responsabilisées. Le respect des droits humains doit être une condition incontournable pour leur activité.

AUCUN AVENIR NE SE CONSTRUIT SUR DES MAINS ENCHAÎNÉES

Le travail des enfants n’est pas une tragédie abstraite. C’est la réalité de millions d’enfants privés d’enfance, de rêves, de dignité. C’est le reflet d’une société qui a accepté de sacrifier ses plus vulnérables sur l’autel de l’indifférence.

Pourtant, chaque enfant qui retourne à l’école est une victoire. Chaque loi appliquée, chaque entreprise contrôlée, chaque communauté mobilisée est un pas vers une Afrique plus juste.

La lutte contre le travail des enfants n’est pas une option humanitaire : c’est une urgence politique, économique et morale. Si l’Afrique veut construire un avenir solide, elle doit d’abord protéger son présent : les enfants.

Juda N’GUESSAN

Juriste consultant Indépendant / Spécialiste en Droit International des Droits de l’homme

Responsable des affaires sociales, des investigations et du contentieux du RéJADE

+225 0757646617 / judanguessan35@gmail.com