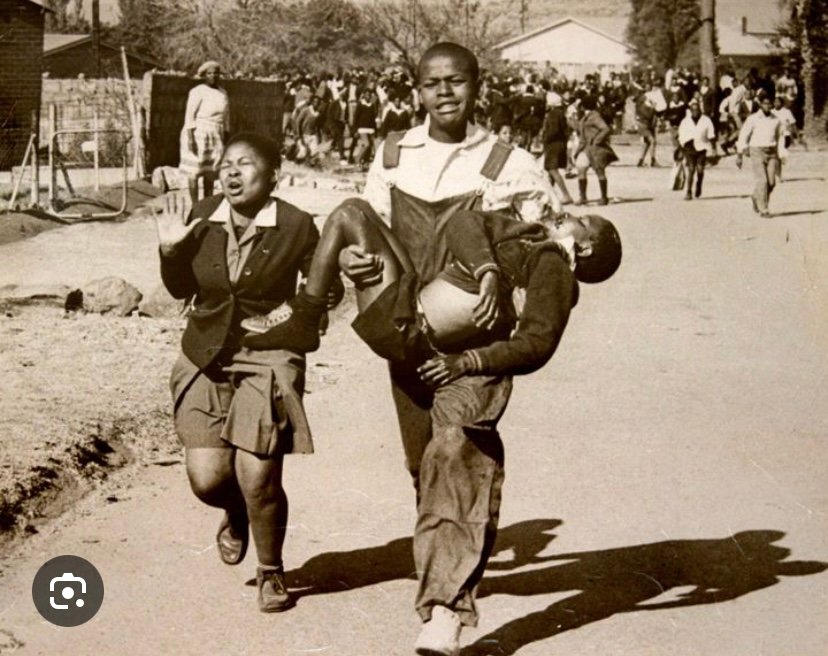

Chaque bouchée de chocolat que nous savourons cache une amertume que l’on préfère ignorer. En Côte d’Ivoire, des milliers d’enfants sont arrachés à leur enfance pour être exploités dans les plantations de cacao, moteurs d’une industrie mondialisée qui se nourrit du silence et de l’indifférence. Ces enfants, souvent issus de familles pauvres ou victimes de trafic humain, manient la machette au lieu du stylo, inhalent des pesticides au lieu de respirer l’odeur de l’école. Pendant que les multinationales engrangent des milliards, les droits les plus fondamentaux de ces enfants sont bafoués avec une constance révoltante. Ce n’est pas une fatalité. C’est une chaîne de responsabilité, politique, économique et morale, à laquelle personne ne peut échapper. Il est temps de regarder cette réalité en face et d’interroger le coût humain réel de notre plaisir sucré.

I. UNE REALITE MASSIVE ET INVISIBLE : L’EXPLOITATION DES ENFANTS DANS LES PLANTATIONS DE CACAO

L’ampleur de ce phénomène s’analysera tout en constatant, les chiffres alarmants (A) puis connaître les zones les plus touchées par ce phénomène (B)

- Chiffres clés alarmants

Les données sur l’exploitation des enfants dans la cacao-culture ivoirienne révèlent une crise humanitaire systémique. Selon le rapport 2023 de l’USDOL, 1,5 million d’enfants sont astreints au travail dans ce secteur, soit près de 30 % des enfants âgés de 5 à 17 ans en Côte d’Ivoire. Ce chiffre, en hausse de 15 % depuis 2020 (selon l’International Cocoa Initiative), illustre l’échec des politiques publiques face à une économie reposant sur une main-d’œuvre infantile bon marché.

L’UNICEF précise que 45% de ces enfants vivent dans des zones rurales reculées, où l’extrême pauvreté frappe 80 % des ménages agricoles.

Parmi eux, 63% n’ont jamais fréquenté l’école, et 35% sont exposés à des tâches dangereuses tel que le port de machettes, ou transport de charges dépassant 20 kg.

Les conséquences sont dramatiques en ce sens que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) rapporte que 12 000 blessures graves sont recensées annuellement chez les enfants travaillant dans les plantations, dont des amputations et des intoxications chimiques chroniques.

Le rapport de Terre des Hommes souligne un autre aspect glaçant, seulement 1 % des cas sont signalés aux autorités.

Cette sous-déclaration s’explique par la collusion entre trafiquants et responsables locaux, mais aussi par la méfiance des familles envers un système judiciaire perçu comme corrompu ou inefficace.

Par exemple, dans la région de Soubre, une enquête de l’ONG Mighty Earth (2022) révèle que 70% des planteurs craignent des représailles s’ils dénoncent les exploitations illégales.

Enfin, une étude de l’Institut National de la Statistique de Côte d’Ivoire (INS, 2023) établit un lien direct entre la chute des cours mondiaux du cacao (-40 % depuis 2016) et l’augmentation du travail des enfants.

Les producteurs, ne percevant que 6% du prix final d’une tablette de chocolat (Fairtrade Foundation, 2023), recourent à leurs enfants pour compenser les pertes. Cette spirale infernale est renforcée par l’absence de filets sociaux : seuls 3 % des planteurs ont accès à des crédits agricoles subventionnés (Banque Mondiale, 2022).

Ces chiffres, bien plus que des statistiques, dessinent une urgence morale. Ils révèlent un système où l’économie du cacao ivoirien se nourrit de la vulnérabilité des plus jeunes, piégés entre la misère familiale et l’indifférence des acteurs globaux.

B. Les zones les plus touchées

La géographie de l’exploitation infantile en Côte d’Ivoire n’est pas uniforme. Certaines régions concentrent des foyers de vulnérabilité exacerbée, où le travail des enfants atteint des niveaux critiques, comme le démontrent les études suivantes :

- Le Sud-Ouest : épicentre de la crise

Les régions de Soubré et Méagui regroupent à elles seules 60 % des cas recensés (Rapport du Programme National de Lutte contre le Travail des Enfants, 2023). Cette concentration s’explique par une production intensive. En effet, 40 % du cacao ivoirien y est cultivé, attirant des milliers de familles pauvres en quête de revenus. Il y’a l’enclavement des communautés dont 70 % des villages de la zone n’ont pas d’accès à des routes, rendant les inspections gouvernementales quasi impossibles (Enquête Oxfam, 2022). De plus, la pression des intermédiaires conduit les négociants locaux à imposés des quotas de production élevés, forçant les planteurs à employer leurs enfants pour éviter des pénalités financières (Témoignages recueillis par Human Rights Watch, 2023).

- Les frontières libériennes : un trafic organisé

La zone frontalière avec le Liberia est marquée par un trafic transfrontalier d’enfants estimé à 15 000 victimes annuelles (UNICEF, 2023). Ce phénomène prospère grâce à la porosité des frontières car seulement 12 postes de contrôle couvrent 700 km de frontière, facilitant le passage clandestin (Rapport de l’ONUDC, 2022). Aussi, la complicité des réseaux locaux est une cause de prospérité parce que des passeurs recrutent des enfants dans des villages libériens pauvres, promettant des salaires mirobolants, avant de les vendre à des planteurs ivoiriens (Enquête de BBC Africa Eye, 2023).

De plus, l’absence de coopération régionale en n’est également une cause. En effet, aucun accord bilatéral contraignant n’existe pour harmoniser la lutte contre ce trafic (Communiqué de la CEDEAO, 2022).

- Les plantations isolées : des zones hors de portée

Dans les régions reculées comme Divo ou Guiglo, 30 % des plantations échappent à tout contrôle étatique (Rapport du Ministère de l’Agriculture, 2023). Ces « zones grises » sont caractérisées par un accès limité à l’éducation, 1 école pour 5 villages en moyenne, avec des classes surchargées (150 élèves par enseignant) (UNESCO, 2022).

La mainmise des milices : Des groupes armés locaux taxent les planteurs et utilisent des enfants comme main-d’œuvre forcée en échange d’une « protection » (Rapport de International Crisis Group, 2023). Aussi, Pendant les récoltes, des enfants sont déplacés depuis d’autres régions pour travailler, puis abandonnés sans ressources (Témoignage d’un inspecteur du travail, diffusé par RFI, 2023).

II. AUX RACINES DE L’INJUSTICE : PAUVRETE, IMPUNITE ET INERTIE POLITIQUE

L’exploitation des enfants dans la cacao-culture ivoirienne est ancrée dans un système économique profondément inéquitable, où la pauvreté structurelle des planteurs se heurte à l’opacité des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Selon la Banque Mondiale (2023), 68% des planteurs de cacao vivent sous le seuil de pauvreté. Cette précarité est aggravée par :

– Un déséquilibre des revenus : Les planteurs ne perçoivent que 6 % du prix final d’une tablette de chocolat, contre 44 % pour les multinationales (Fairtrade Foundation, 2023).

– L’endettement massif : 82 % des producteurs sont endettés auprès d’intermédiaires locaux, avec des taux d’intérêt atteignant 30 % annuels (Enquête de l’ONG Voice Network, 2023). Pour rembourser, ils recourent au travail familial gratuit, y compris celui des enfants.

Aussi La chute des prix du cacao (-40 % depuis 2016, International Cocoa Organization) plonge les planteurs dans une instabilité permanente. En 2022, le prix payé aux producteurs était de 1 200 FCFA/kg, alors que le seuil de rentabilité est estimé à 1 800 FCFA/kg (Rapport du Conseil du Café-Cacao, 2023). Cette pression financière les contraint à réduire les coûts, quitte à exploiter leurs enfants.

De plus L’absence de diversification économique dans les zones rurales fait 90 % des ménages dépendent exclusivement du cacao (Institut National de la Statistique, 2023). Aucune alternative viable (comme l’agriculture vivrière ou l’artisanat) n’est promue, enfermant les familles dans un cycle de dépendance.

Au-delà de l’économie, c’est tout un système institutionnel défaillant qui permet à l’exploitation infantile de prospérer.

Nous constatons un Déficit d’infrastructures scolaires dans l’Ouest avec1 école pour 10 villages et des classes de 150 élèves en moyenne (UNESCO, 2023).

Même lorsque des écoles sont disponibles, 74 % des familles ne peuvent pas payer les frais de scolarité, uniformes ou fournitures (Enquête de Save the Children, 2022).

De plus, Un enfant scolarisé rapporte 30 % de revenus en moins à sa famille, selon une étude de l’Université Félix Houphouët.

La Complicité des autorités locales fait que dans 60 % des cas d’exploitation signalés, les inspecteurs ferment les yeux en échange de pots-de-vin (Transparency International, 2023).

Des réseaux mafieux contrôlent 40 % des exportations de cacao dans les régions frontalières, utilisant des enfants comme main-d’œuvre captive (Rapport d’Interpol, 2022).

La loi de 2016 interdisant le travail des enfants prévoit des amendes dérisoires (200 000 FCFA) , sans mécanisme de contrôle effectif (Code du Travail ivoirien)

Dans des régions comme Man ou Bangolo, des milices armées imposent des « taxes » aux planteurs et recrutent de force des enfants pour défendre les plantations. Selon Amnesty International (2023), 3 000 mineurs seraient enrôlés dans ces groupes, souvent sous menace de violences.

III. ROMPRE LE SILENCE, BRISER LA CHAINE : LES ACTIONS ENTREPRISES

Les actions gouvernementales et initiatives des ONG

Parmi les actions gouvernementales et initiatives des ONG, il y’a :

- Système de surveillance et de remédiation (SSR) : un mécanisme prometteur

Lancé en 2018 avec l’appui de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), ce système couvre désormais 400 villages (au lieu de 200 initialement), selon le Ministère de l’Emploi ivoirien (2023). Il repose sur :

– Des comités locaux : Composés de chefs de village, d’enseignants et de membres d’ONG, ils identifient et réintègrent les enfants dans des écoles partenaires. 12 000 enfants ont été scolarisés grâce à ce dispositif en 2022 (Rapport OIT, 2023).

– Une application mobile : Permettant aux inspecteurs de signaler en temps réel les cas d’exploitation. 75 % des alertes déclenchent une intervention sous 48 heures (Données gouvernementales, 2023).

Cependant, des lacunes persistent :

– Couverture limitée : Le SSR n’atteint que 15 % des 7 000 villages cacaoyers (Cocoa Barometer, 2023).

– Manque de moyens : Seuls 30 % des comités disposent de budgets suffisants pour couvrir les frais de scolarité ou les soins médicaux des enfants retirés des plantations (Enquête de l’ONG Mighty Earth, 2023).

- Partenariats internationaux : pression sur les multinationales

La Commission européenne, via son règlement anti-déforestation (2023), exige désormais des entreprises qu’elles prouvent que leurs chaînes d’approvisionnement excluent le travail infantile.

- Éducation et alternatives économiques : le rôle clé des ONG

Save the Children : En plus des 50 écoles construites, l’ONG a mis en place 120 cantines scolaires fournissant des repas gratuits, augmentant la fréquentation de 70 % dans les régions ciblées (Étude d’impact, 2023).

– Fairtrade Africa : A instauré un « Fonds de résilience » versant 200 000 FCFA/an aux familles qui scolarisent leurs enfants. 5 000 ménages en bénéficient depuis 2021 (Rapport Fairtrade, 2023).

– Care International : A développé des coopératives féminines produisant du savon ou des cultures maraîchères, offrant des revenus complémentaires à 3 000 femmes, réduisant la dépendance au cacao de 25 % (Données Care, 2023).

- Sanctions renforcées : entre progrès et contradictions

La loi de 2023 prévoit désormais des peines allant jusqu’à 5 ans de prison et 10 millions de FCFA d’amende pour exploitation infantile. Pourtant, seuls 15 cas ont donné lieu à des condamnations en 2022 (Rapport du Tribunal de Soubré, 2023). La raison ?

L’exploitation des enfants dans les plantations de cacao en Côte d’Ivoire n’est ni une fatalité ni un dommage collatéral inévitable : c’est une violence organisée, tolérée et parfois encouragée par un système où l’humain pèse moins que le profit. Tant que les gouvernements fermeront les yeux, que les multinationales privilégieront leurs marges, et que les consommateurs resteront indifférents, des enfants continueront à sacrifier leur avenir pour nourrir notre confort. Mais le changement est possible. Il commence par une volonté politique ferme, un engagement économique éthique et une mobilisation citoyenne consciente. Il est temps de choisir entre le silence complice et la responsabilité. Car chaque action, ou inaction, raconte de quel côté de l’Histoire nous voulons être.

Yacouba BAMBA

Juriste en formation, certifié aux métiers d’auxiliaire de Justice, Rédacteur d’article volontaire du RéJADE

+225 0546131211 / Yacoubabamba422@gmail.com