Ils jouaient à la marelle, à la corde, ou rêvaient simplement de devenir médecin, pilote ou maîtresse d’école. Ils riaient, couraient, s’endormaient sans peur. Jusqu’au jour où tout a basculé. Une porte fermée, un geste brutal, un silence imposé. Ils n’ont pas compris, parfois pas même résisté. Parce qu’ils avaient 6, 8 ou 12 ans. Parce qu’ils étaient enfants, et qu’on leur a arraché l’innocence, sans prévenir, sans pitié.

En Côte d’Ivoire, les cas de viols sur mineurs se multiplient dans une inquiétante banalité. Derrière les murs des maisons, dans les cours d’école, à l’abri des regards ou même au sein des familles, des centaines d’enfants subissent chaque année des violences sexuelles. Le plus souvent, ces crimes ne font jamais la une des journaux. Ils sont étouffés par la honte, le déni, la peur de la stigmatisation. Les auteurs ? Parfois des inconnus. Mais bien trop souvent des proches, des figures de confiance : un oncle, un voisin, un instituteur, un pasteur.

Face à cette tragédie, la société semble hésiter entre l’indifférence et l’impuissance. Les victimes, elles, se retrouvent seules, brisées, parfois rejetées par leurs propres familles. Quand elles osent parler, elles sont souvent confrontées à l’inertie des services de police, à l’inaccessibilité de la justice, ou à l’absence de structures adaptées pour les prendre en charge physiquement et psychologiquement.

Cet article n’a pas pour vocation de choquer gratuitement. Il se veut un cri, un éclairage, une alerte. Car il est temps de regarder cette réalité en face, de dire les choses sans détour, de dénoncer les complicités silencieuses et de réclamer des réponses concrètes. Car un pays qui laisse ses enfants être violés sans réagir est un pays qui compromet son avenir.

- L’HORREUR INVISIBLE : L’AMPLEUR DU PHENOMENE

Derrière chaque affaire de viol sur enfant, il y a un drame personnel, une vie bouleversée. Mais au-delà des histoires individuelles, c’est un phénomène de société qui se dessine, profond, massif, et encore largement sous-estimé. En Côte d’Ivoire, les violences sexuelles contre les mineurs ont atteint un niveau alarmant. Selon les chiffres du Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, plus de 1 500 cas de viols ont été enregistrés en 2023, dont près de 70 % sur des enfants de moins de 18 ans. Et ces données, déjà choquantes, ne reflètent qu’une infime partie de la réalité, tant le silence, la peur et la honte freinent les dénonciations.

Dans certaines zones rurales, les victimes sont réduites au silence par la pression sociale ou des tentatives de « règlement à l’amiable » au sein des familles. Il n’est pas rare que les parents d’une victime soient poussés à « négocier » avec l’agresseur ou sa famille, contre de l’argent, du bétail, ou simplement pour « éviter la honte ». Dans les quartiers urbains défavorisés, le phénomène est tout aussi présent, souvent banalisé. Les jeunes filles sont perçues comme « précoces » ou « provocantes », quand bien même elles n’ont que 10 ou 11 ans. Et les garçons, souvent oubliés dans les statistiques, sont eux aussi victimes, mais encore moins enclins à parler, par peur d’être stigmatisés ou de voir leur masculinité remise en question.

Les agressions sont commises dans des contextes variés : à l’école, à la maison, dans les lieux de culte, ou même dans la rue. Une étude réalisée en 2022 par l’UNICEF Côte d’Ivoire a révélé que plus d’un enfant sur quatre affirme connaître une autre victime dans son entourage immédiat. Ces chiffres choquent, mais peinent à mobiliser durablement. La fréquence des faits est telle qu’une forme d’habituation collective semble s’installer.

Pire encore, le nombre de procès effectivement menés reste dérisoire par rapport au nombre d’infractions signalées. De nombreux dossiers sont classés sans suite, faute de preuves, de moyens d’enquête, ou en raison d’une corruption rampante au sein des circuits judiciaires. L’impunité est telle qu’elle encourage les récidives, et que certains agresseurs vivent au quotidien avec leurs victimes, sans être inquiétés.

Face à cette réalité glaçante, il est urgent d’ouvrir les yeux sur l’ampleur du fléau. Car tant que ces crimes resteront confinés au domaine du tabou, ils continueront à prospérer, au détriment de la dignité et de la sécurité des enfants ivoiriens.

II. LES CONSEQUENCES DEVASTATRICES SUR LES VICTIMES

Le viol n’est pas seulement une atteinte physique : c’est une déchirure profonde, un séisme qui fracture durablement l’esprit, le corps et l’avenir de l’enfant victime. En Côte d’Ivoire, comme partout ailleurs, les conséquences du viol sur mineur sont multiples, complexes, et souvent irréversibles lorsqu’elles ne sont pas prises en charge correctement. Pourtant, la société peine encore à en mesurer toute l’ampleur.

1. Des blessures physiques parfois invisibles, mais souvent graves

Chez les très jeunes enfants, les violences sexuelles peuvent causer de graves lésions corporelles, des hémorragies, voire des infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA. Mais ces douleurs visibles ne sont souvent que la partie émergée de l’iceberg. Dans les milieux pauvres ou reculés, où l’accès aux soins est limité, de nombreuses petites victimes ne reçoivent aucune prise en charge médicale, laissant leurs blessures s’infecter dans l’indifférence. Pire encore, certaines tombent enceintes à 11 ou 12 ans, avec des grossesses précoces extrêmement dangereuses et traumatisantes.

2. Un traumatisme psychologique profond et durable

Le viol détruit l’équilibre mental d’un enfant. Il engendre des troubles anxieux, des cauchemars récurrents, des pertes de confiance, de l’agressivité ou au contraire un repli sur soi. Beaucoup développent des troubles du comportement, sombrent dans la dépression ou perdent toute estime d’eux-mêmes. Le syndrome de stress post-traumatique (SSPT), fréquent chez les victimes, reste peu diagnostiqué en Côte d’Ivoire, faute de professionnels formés et de structures spécialisées.

Chez certaines adolescentes, le traumatisme se manifeste par des tentatives de suicide, des conduites à risque ou des comportements d’autodestruction. Et lorsqu’elles ne sont pas accompagnées, ces blessures invisibles peuvent se transformer en cicatrices sociales durables, affectant toute leur vie adulte.

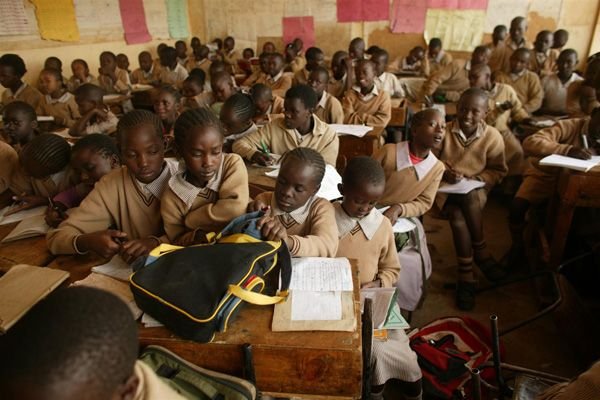

3. L’abandon scolaire, un avenir compromis

Dans de nombreux cas, l’enfant victime de viol abandonne l’école. Par honte, par peur, ou parce que sa grossesse, issue du viol, la pousse hors du système éducatif. Certaines sont rejetées par leurs camarades, d’autres sont éloignées par leurs parents eux-mêmes. À cause d’un acte qu’elles ont subi, ces enfants perdent leur droit à l’éducation, à l’épanouissement, à un avenir digne.

Pour les garçons également, la souffrance intérieure se traduit parfois par le refus d’aller à l’école ou par des troubles de l’attention et de la concentration. Malheureusement, très peu d’établissements disposent d’un personnel scolaire formé à détecter ces signaux d’alerte.

4. Le rejet social et familial : une double peine

Dans une société où le viol est encore entouré de tabous, les victimes sont souvent perçues comme des coupables. Des familles les accusent d’avoir « provoqué » ou « attiré » l’agresseur. Dans certains cas, la victime est contrainte au silence ou renvoyée du foyer familial pour « laver l’honneur ». Cette stigmatisation aggrave la détresse psychologique et empêche toute reconstruction.

Les garçons victimes sont encore plus invisibles, en raison d’un patriarcat qui refuse de les reconnaître comme vulnérables. Beaucoup gardent le silence toute leur vie, écrasés par la honte, la peur du rejet ou le sentiment de n’être plus « un homme ».

5. Un système d’accompagnement défaillant

En Côte d’Ivoire, rares sont les structures capables d’offrir un accompagnement global et durable aux enfants victimes de violences sexuelles. Les centres d’accueil sont insuffisants, les psychologues spécialisés manquent cruellement, et la prise en charge juridique est souvent inadaptée au vécu d’un enfant. De nombreuses ONG tentent de combler ce vide, mais leurs moyens restent limités.

De plus, l’absence de suivi post-traumatique favorise la reproduction des cycles de violence : certaines victimes deviennent elles-mêmes auteurs de violences, ou tombent dans la délinquance, la prostitution, ou la toxicomanie.

Chaque enfant violé est un drame humain, un échec collectif, un appel à la conscience. Ne pas protéger ces enfants, c’est les condamner une seconde fois. Et tant que ces victimes ne seront ni reconnues, ni soignées, ni soutenues, les conséquences de ces crimes continueront à gangrener notre société tout entière.

III. LES FAILLES DU SYSTEME DE PROTECTION : ENTRE INERTIE, IMPUNITE ET SILENCE INSTITUTIONNEL

Malgré l’existence de textes juridiques protecteurs et l’engagement affiché des autorités ivoiriennes à lutter contre les violences sexuelles, le système censé protéger les enfants victimes de viol demeure profondément défaillant. À chaque étape du processus, de la dénonciation à la prise en charge, en passant par la poursuite judiciaire, des lacunes graves persistent, laissant les enfants livrés à eux-mêmes et les auteurs souvent impunis.

1. Une législation insuffisamment appliquée

La Côte d’Ivoire dispose d’un arsenal juridique relativement complet pour lutter contre les abus sexuels sur mineurs. Le Code pénal ivoirien réprime sévèrement le viol, notamment lorsqu’il est commis sur un enfant. De même, la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 relative au Code de l’enfant prévoit des dispositions claires pour la protection de l’enfant contre toute forme de violence, d’abus ou de négligence.

Cependant, l’existence des lois ne garantit pas leur application. En pratique, de nombreux cas ne sont ni signalés, ni instruits, ni jugés, en raison d’un manque de moyens, d’une corruption endémique, ou d’une méconnaissance du droit par les citoyens eux-mêmes. L’impunité, quasi systématique dans les zones rurales, est l’un des facteurs qui alimente la répétition des crimes.

2. Des services de police et de gendarmerie mal formés et peu sensibilisés

Le premier contact d’une victime avec les autorités est souvent déterminant. Or, dans de nombreux commissariats, les forces de l’ordre ne sont ni formées à la prise en charge des enfants, ni sensibilisées à la gravité du viol. Certaines victimes se voient refuser l’enregistrement de leur plainte, ou sont dissuadées de poursuivre, sous prétexte de « préserver la famille » ou de « ne pas salir l’image du voisinage ».

Il arrive même que des policiers conseillent un arrangement à l’amiable, ou demandent aux parents de retirer la plainte en échange d’une indemnisation financière. Dans un tel climat, comment espérer justice pour des enfants déjà brisés ?

3. Une justice lente, inaccessible, parfois corrompue

Lorsqu’une plainte aboutit devant les tribunaux, le parcours judiciaire est long, complexe, et souvent douloureux pour la victime. Les audiences sont reportées, les dossiers se perdent, les témoins se rétractent ou sont intimidés. Le manque de juges spécialisés en protection de l’enfance est criant, tout comme celui d’avocats commis d’office compétents.

Pour les familles pauvres, les coûts liés au dépôt de plainte, au transport vers le tribunal ou à la production de certificats médicaux sont un frein majeur à l’accès à la justice. Beaucoup renoncent, ou acceptent des arrangements extra-judiciaires sous la pression sociale.

4. Une prise en charge psychosociale quasi inexistante

Le traumatisme psychologique d’un enfant violé nécessite une prise en charge spécialisée, continue et sensible. Mais très peu de structures offrent un accompagnement psychologique adapté aux mineurs. Les centres d’accueil pour enfants victimes sont rares, souvent concentrés à Abidjan, et insuffisamment financés.

Dans les établissements scolaires, aucun psychologue n’est en poste de façon permanente, et les enseignants ne sont pas formés pour détecter les signaux de détresse chez leurs élèves. La santé mentale des enfants n’est pas une priorité dans les politiques publiques, alors qu’elle est essentielle pour leur reconstruction.

5. Le poids du silence culturel et religieux

Enfin, les traditions et croyances jouent un rôle majeur dans la perpétuation du silence. Dans certaines communautés, parler d’un viol est considéré comme une honte, un « déshonneur » qu’il faut dissimuler. Les familles préfèrent régler les affaires en privé plutôt que de porter plainte, par peur de la stigmatisation.

Des chefs religieux ou coutumiers influents peuvent également intervenir pour étouffer l’affaire, prétextant la préservation de l’unité familiale ou communautaire. Ce silence collectif, entretenu par des normes patriarcales fortes, fait peser une double peine sur l’enfant : violé, puis bâillonné.

En somme, le système de protection des enfants en Côte d’Ivoire ressemble à un château de cartes : instable, inégal, et trop souvent inefficace. Il ne suffit pas de promulguer des lois : encore faut-il les faire vivre sur le terrain, former les acteurs, financer les structures, écouter les victimes, et briser les murs du silence. Tant que ces efforts ne seront pas déployés à tous les niveaux, les enfants continueront d’être trahis par ceux-là mêmes qui devraient les protéger.

IV. QUELLES SOLUTIONS POUR PROTEGER LES ENFANTS ?

Face à un phénomène aussi grave et enraciné que le viol des enfants, l’indignation ne suffit plus. Il faut des actions concrètes, coordonnées, durables. La Côte d’Ivoire ne pourra véritablement protéger ses enfants que si elle engage une transformation profonde de son système de protection, alliant volonté politique, réformes juridiques, mobilisation communautaire et investissements sociaux massifs. Voici quelques pistes essentielles :

1. Renforcer l’application des lois existantes

La première urgence est de faire appliquer strictement les lois qui protègent les enfants. Cela implique de :

- Former les magistrats, policiers et gendarmes à la prise en charge des mineurs victimes de violences sexuelles.

- Sanctionner systématiquement les agents publics qui refusent d’enregistrer une plainte ou favorisent des arrangements extrajudiciaires.

- Instaurer des unités spécialisées dans les commissariats et brigades pour traiter les cas d’abus sur enfants avec professionnalisme et sensibilité.

Il est aussi nécessaire de rendre la justice plus accessible : en supprimant les frais de plainte pour les mineurs, en accélérant les procédures, et en garantissant la présence d’un avocat pour chaque enfant victime.

2. Décentraliser et financer les structures de prise en charge

La majorité des centres d’accueil pour enfants victimes se trouvent à Abidjan, ce qui exclut une large partie des enfants vivant en zones rurales. L’État, en partenariat avec les ONG et les partenaires internationaux, doit :

- Créer des centres d’écoute et de soutien psychologique dans chaque région.

- Affecter des psychologues scolaires dans les établissements publics.

- Mettre en place des dispositifs mobiles pour détecter et accompagner les victimes dans les zones reculées.

Ces centres doivent offrir non seulement un refuge physique, mais aussi un accompagnement juridique, médical et psychologique complet et gratuit.

3. Briser les tabous culturels par l’éducation et la sensibilisation

Il est impératif de changer les mentalités à travers une campagne nationale de sensibilisation sur les droits de l’enfant, le consentement, les dangers du silence et l’importance de la dénonciation. Cette campagne devrait cibler :

- Les familles, à travers des messages dans les médias, les lieux de culte, les marchés, les gares.

- Les enseignants, avec des modules de formation sur la prévention et le repérage des abus.

- Les enfants eux-mêmes, via des programmes éducatifs adaptés à leur âge, pour leur apprendre à identifier et signaler les comportements inappropriés.

L’implication des leaders religieux et communautaires est également cruciale pour déconstruire les normes patriarcales qui culpabilisent les victimes et protègent les agresseurs.

4. Impliquer davantage les communautés locales

La lutte contre le viol des enfants ne peut pas reposer uniquement sur l’État. Les chefs traditionnels, les ONG locales, les comités villageois, les associations de femmes et de jeunes doivent être pleinement impliqués dans les dispositifs d’alerte et de suivi.

Créer dans chaque commune un Comité local de protection de l’enfance, capable de repérer les situations à risque, d’intervenir en urgence et de relayer les cas aux autorités compétentes, serait un levier puissant pour briser l’isolement des victimes.

5. Instaurer un système de suivi et d’évaluation transparent

Il est essentiel de documenter et évaluer en permanence l’évolution du phénomène et l’efficacité des politiques mises en place. Pour cela, l’État devrait :

- Publier chaque année un rapport national sur les violences faites aux enfants, avec des données fiables et actualisées.

- Mettre en place un numéro vert d’appel gratuit pour signaler anonymement les cas de violences.

- Créer une base de données nationale des auteurs condamnés, pour prévenir les récidives, notamment dans les écoles ou lieux religieux.

Chaque enfant violé est un cri étouffé que notre société refuse d’entendre. Mais nous n’avons plus le droit de détourner le regard. Protéger nos enfants, c’est protéger notre humanité, notre avenir, notre dignité collective. Le silence est une complicité ; l’inaction, une trahison. Il est temps que chacun, parent, enseignant, juge, policier, citoyen, prenne ses responsabilités. Car tant qu’un seul enfant subira l’horreur du viol sans justice, c’est toute la nation qui portera la honte de son abandon.

Juda N’GUESSAN

Juriste Consultant Indépendant / Spécialiste en Droit International des droits de l’homme

Responsable des affaires sociales, des investigations et du contentieux du RéJADE

judanguessan35@gmail.com / 0757646617