Depuis plusieurs années, l’Est de la République démocratique du Congo est le théâtre d’un conflit armé permanent qui, en 2024, a transformé la crise sécuritaire en une urgence humanitaire de premier ordre. Selon le plan de réponse humanitaire 2024 coordonné par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), plus de 25,4 millions de Congolais nécessitent une assistance, dont une part élevée de femmes et d’enfants exposés à la faim, au manque d’eau et aux épidémies .

Plus récemment, l’offensive du mouvement rebelle M23 a conduit, fin janvier 2025, à la prise de Goma, entraînant l’effondrement des opérations aéroportuaires et la coupure des principales voies d’acheminement de l’aide humanitaire comme le rapporte un communiqué du Programme Alimentaire Mondial (PAM). Quelques semaines plus tard, en février 2025, les mêmes insurgés ont conquis Bukavu, précipitant l’exode de quelque 350 000 personnes selon les estimations de Médecins Sans Frontières (MSF) et la destruction de plus de 70 000 abris d’urgence documentée par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

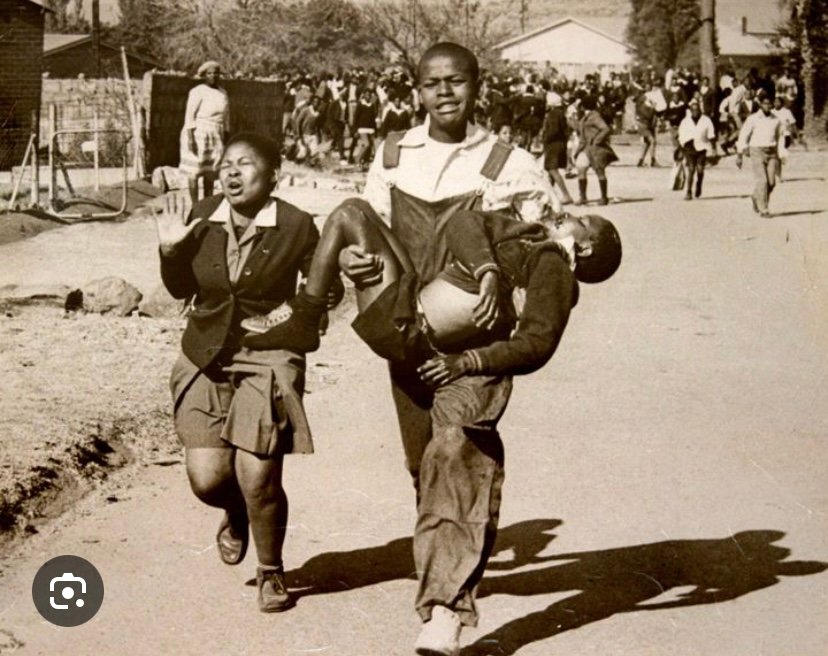

Cette situation sécuritaire chaotique compromet gravement l’accès des enfants à leurs droits fondamentaux : la violence et la mobilité contrainte des populations brouillent la chaîne logistique humanitaire, tandis que l’instabilité empêche l’installation de services de base, notamment en matière de nutrition et d’approvisionnement en eau .

Pour décrypter ces enjeux, nous proposerons dans un premier temps un état des lieux de la crise, avant d’analyser ses répercussions directes sur la santé et le bienêtre des enfants, puis d’évaluer les réponses actuelles et de formuler des recommandations urgentes.

I. Une crise humanitaire persistante aggravée par les conflits

1.1. La situation à Goma : entre violence et déplacement massif

Depuis fin 2024, la montée en intensité des affrontements dans le Masisi, Nyiragongo et les territoires voisins a mis Goma sous pression : les combats entre groupes armés et forces gouvernementales ont engendré une vague de déplacements sans précédent. Les sites de réfugiés, déjà surpeuplés, ont vu affluer des familles entières, rendant l’accès à l’abri, à l’eau et à la nourriture pratiquement impossible pour les nouveaux arrivants . Les équipes de Médecins Sans Frontières rapportent que plus de 8 millions de personnes vivent en déplacement interne, dont 500 000 depuis janvier 2025, dans des conditions sanitaires dégradées et avec un accès limité aux services de santé et de nutrition .

1.2. Extension de la crise à Bukavu : février 2025

Lorsque Bukavu est tombée aux mains de la même rébellion en février 2025, la situation humanitaire s’est rapidement détériorée : l’afflux de milliers de déplacés a provoqué un engorgement des infrastructures locales, les centres d’accueil et les marchés étant incapables d’absorber ces nouveaux besoins . Selon un responsable provincial, les opérations d’aide sont désormais entravées par des actes de pillage et la destruction de ponts et de routes, ce qui complique l’acheminement des vivres et du matériel médical, et accentue la pénurie dans les zones occupées.

Dans la nuit du 14 au 15 février 2025, alors que la ville de Bukavu sombrait dans le chaos à la suite de rumeurs sur l’avancée des rebelles du M23, l’entrepôt du Programme alimentaire mondial (PAM) situé sur l’avenue Brasserie a été pris d’assaut par des habitants. Profitant de l’absence des forces de sécurité, des individus ont forcé les portes et vidé les stocks de vivres essentiels, notamment de la farine, des haricots, de l’huile végétale et des compléments nutritionnels destinés aux enfants souffrant de malnutrition et aux femmes enceintes ou allaitantes.

Ce pillage a privé des milliers de personnes vulnérables de leur principale source d’assistance alimentaire, exacerbant une crise humanitaire déjà alarmante. Le PAM a fermement condamné cet acte, soulignant que chaque sac de nourriture volé représentait un repas en moins pour une famille dans le besoin. L’organisation a appelé toutes les parties au conflit à respecter le droit international humanitaire, notamment la protection des civils et des travailleurs humanitaires, et s’est dite prête à reprendre l’aide alimentaire dès que les conditions de sécurité le permettront.

II. L’impact direct sur les enfants

2.1. L’inaccessibilité à la nourriture

Le manque d’aliments nutritifs touche de plein fouet les enfants congolais: d’après une analyse de l’ IPC (Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire) publiée en juillet 2024 par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 3,1 millions de personnes dans le Nord et le Sud-Kivu ont été classées en phase d’urgence alimentaire (IPC 4) entre juillet et décembre 2024. Parallèlement, les données de l’UNICEF indiquent que le nombre d’enfants souffrant d’insécurité alimentaire aiguë est passé de 12,3 millions au premier semestre 2024 à 14,6 millions début 2025, marquant une aggravation sans précédent.

Cette dégradation est en grande partie liée à la rupture des chaînes d’approvisionnement : marchés vidés, routes principales coupées, et flambée des prix qui rendent même le manioc et le maïs inabordables pour les foyers les plus vulnérables.

Malgré les nombreuses normes internationales qui garantissent le droit à une alimentation suffisante, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la situation au Kivu révèle un profond écart entre les textes et la réalité.

Dans la cité de Sake, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma, les enfants grandissent dans un environnement où la guerre confisque non seulement leur sécurité, mais aussi leur pain quotidien. Les terres agricoles, autrefois sources de subsistance, sont aujourd’hui truffées de mines, rendant toute culture impossible et exposant les familles à une famine rampante.

Le cas d’un enfant tué en jouant avec un engin explosif illustre tragiquement l’insécurité permanente dans laquelle ces enfants tentent de survivre. Faute de pouvoir cultiver, les parents improvisent de modestes potagers autour de leurs maisons, mais cela reste insuffisant pour nourrir des familles nombreuses.

Ce drame nutritionnel, vécu dans l’indifférence des institutions nationales et internationales, interpelle : à quoi servent les conventions et les déclarations de protection si, sur le terrain, des ventres d’enfants continuent à crier famine ? La faim, ici, n’est pas une fatalité naturelle, mais une conséquence directe du conflit, d’un abandon politique et d’un silence complice. Elle constitue une atteinte grave aux droits les plus élémentaires de l’enfant et exige une réponse urgente, à la fois humanitaire, juridique et politique.

2.2. Le manque d’eau potable

Les bombardements et les pillages répétés ont endommagé les réseaux de distribution d’eau. Un rapport de l’UNICEF de mars 2025 souligne que la destruction des stations de pompage et du câblage électrique empêche désormais l’acheminement d’une eau salubre dans de nombreuses localités. Privés d’alternatives, les déplacés ont recours aux eaux stagnantes du lac Kivu, propices à la prolifération de choléra : en 2024, 32 000 cas de choléra, dont 425 décès, ont été enregistrés dans la région, selon les chiffres consolidés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

III. Réponses humanitaires et perspectives

3.1. Actions menées par les ONG et agences onusiennes

Plusieurs acteurs tentent d’atténuer le drame des enfants : l’UNICEF a déployé des services de soutien psychosocial et a permis à plus de 5 000 mineurs d’accéder à des soins essentiels en Nord et Sud-Kivu . Le Programme alimentaire mondial (PAM) a, quant à lui, pris en charge 5,3 millions de personnes en 2024 via distributions de vivres, transferts monétaires et programmes nutritionnels, tout en renforçant son partenariat avec la FAO pour soutenir la production locale . Enfin, Médecins Sans Frontières a réactivé ses activités à Lubero et Kipese, couvrant les frais d’hospitalisation et pilotant des programmes thérapeutiques pour enfants sévèrement malnutris .

3.2. Failles dans la réponse humanitaire

Malgré les efforts déployés, la réponse humanitaire en République démocratique du Congo (RDC) est entravée par plusieurs obstacles majeurs. L’un des défis les plus pressants est le déficit de financement. En 2024, seulement 35 % du plan de réponse humanitaire a été financé, comme le précise un rapport d’OCHA, laissant de nombreux besoins essentiels non couverts. Cette insuffisance de ressources compromet la capacité des organisations humanitaires à fournir une assistance adéquate aux populations vulnérables.

Par ailleurs, l’insécurité persistante dans l’est du pays complique considérablement l’accès des acteurs humanitaires aux zones les plus touchées. Les affrontements entre groupes armés et les attaques ciblant les travailleurs humanitaires limitent la portée des interventions et mettent en danger la vie des intervenants. Cette situation entrave la distribution de l’aide et aggrave les conditions de vie des populations déplacées.

Un autre problème préoccupant est la corruption au sein du système d’aide. Des enquêtes menées par Transparency International et par Human Rights Watch , ont révélé des détournements de fonds et des pratiques frauduleuses impliquant certaines organisations et autorités locales, sapant la confiance des bénéficiaires et des donateurs . Cette corruption systémique nuit à l’efficacité des programmes humanitaires et compromet les efforts visant à améliorer les conditions de vie des populations affectées.

Enfin, le manque de coordination entre les différents acteurs humanitaires et les autorités locales entraîne des doublons, des lacunes dans la couverture des besoins et une utilisation inefficace des ressources disponibles. Cette fragmentation des efforts limite l’impact des interventions et empêche une réponse cohérente et intégrée à la crise humanitaire en cours.

3.3. Recommandations urgentes

Pour améliorer la situation des enfants face à cette crise humanitaire, il devient urgent de mieux organiser l’aide sur le terrain. Cela passe par une meilleure coordination entre les autorités, les ONG et les agences des Nations Unies, avec pourquoi pas un responsable unique dédié à la protection des enfants dans les zones de conflit.

Il faudrait aussi sécuriser les routes humanitaires, car trop d’aides n’arrivent pas à destination à cause de l’insécurité. Créer des espaces protégés et négocier l’accès humanitaire avec les groupes armés pourraient changer la donne.

Côté finances, le manque de moyens freine fortement les efforts : il est donc essentiel de libérer rapidement des fonds d’urgence, comme ceux du CERF, pour éviter que les programmes soient interrompus.

Enfin, la lutte contre la corruption dans la distribution de l’aide doit devenir une priorité. Mettre en place des contrôles transparents et indépendants permettrait non seulement de rassurer les donateurs, mais surtout de s’assurer que l’aide parvienne réellement aux enfants et aux familles qui en ont besoin.

IV. Conclusion

L’Est de la République démocratique du Congo traverse une période critique où les espoirs de paix et de développement s’effacent face à une réalité marquée par la violence, les déplacements massifs et l’effondrement des infrastructures essentielles. Dans ce contexte, les enfants, symboles d’avenir, se retrouvent privés de leurs droits fondamentaux, notamment l’accès à une alimentation adéquate et à une eau potable.

Il est dans ce cas impératif que la communauté internationale, les autorités nationales et les acteurs humanitaires unissent leurs efforts pour garantir à ces enfants les conditions nécessaires à leur épanouissement. Sans une mobilisation collective et immédiate, l’avenir d’une très grande partie de la population risque d’être compromis,, avec des conséquences profondes pour la stabilité et le développement de la région.

Il est temps d’agir avec détermination et compassion pour que chaque enfant du Kivu puisse grandir dans la dignité, la sécurité et l’espoir d’un avenir meilleur.

MARIE FRANCE TENDILONGUE

Juriste en formation, Rédactrice d’article volontaire du RéJADE

Mail: tendilongemariefrance@gmail.com / Tél: +243974131911

Une réponse

Merci beaucoup