L’école en panne : le combat des enfants des zones rurales de Côte-d’Ivoire

Chaque matin, bien avant le lever du soleil, Akissi, 9 ans, marche plus de 5 kilomètres à travers les sentiers poussiéreux de son village pour rejoindre une école sans toit, sans bancs, parfois sans maître. Elle y va avec l’espoir d’un avenir différent, d’une vie où elle ne sera pas condamnée à la pauvreté comme ses parents. Mais en Côte d’Ivoire, comme pour des milliers d’enfants vivant dans les zones rurales, l’éducation reste un luxe incertain.

L’école est censée être un droit. Pourtant, dans de nombreux villages, c’est un combat quotidien. Manque d’infrastructures, absence d’enseignants, classes surchargées ou inexistantes… Le système éducatif, déjà fragile, abandonne les plus isolés. Et chaque jour perdu à ne pas apprendre est un pas de plus vers un futur sans choix.

Face à cette réalité préoccupante, il est essentiel de comprendre les causes de cette inégalité éducative, d’évaluer ses conséquences sur les enfants et sur la société, puis d’explorer les solutions possibles pour y remédier.

I. LES RACINES DES OBSTACLES EDUCATIFS DANS LES ZONES RURALES DE LA COTE D’IVOIRE.

1. Manque d’infrastructures scolaires

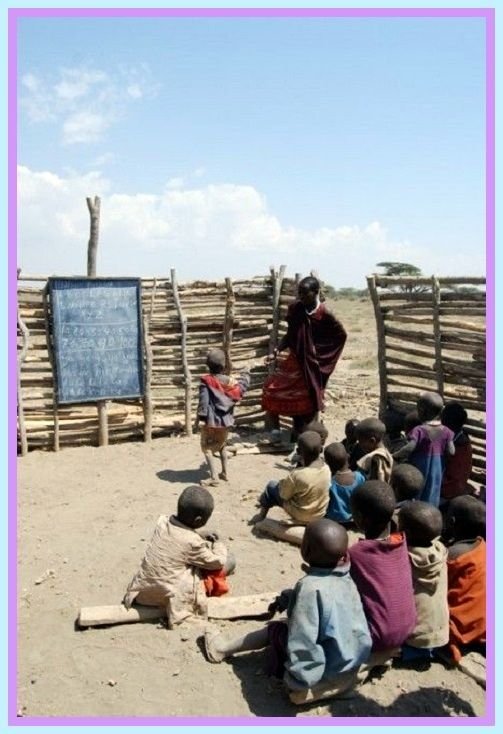

Dans de nombreux villages ivoiriens, l’école est une promesse non tenue. Certains enfants n’ont même pas de bâtiment où apprendre. Ils étudient sous des paillotes, ou parfois à ciel ouvert, exposés à la pluie et au soleil. Quand les murs existent, ils sont souvent délabrés, sans tableaux, ni bancs en nombre suffisant. Ce manque de structures de base renvoie un message clair : l’école n’est pas une priorité ici. Et face à ces conditions, l’envie d’apprendre, aussi forte soit-elle, s’épuise vite.

2. Insuffisance d’enseignants et mauvaise répartition

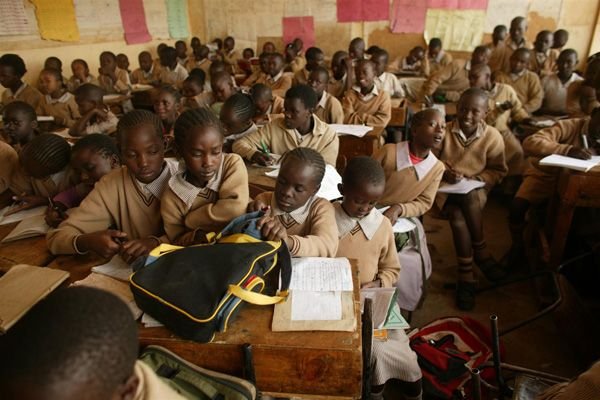

Même quand une école existe, elle ne garantit pas un enseignement de qualité. Dans les zones rurales, les enseignants sont peu nombreux, souvent non formés ou en sous-effectif. Il n’est pas rare qu’un seul instituteur gère plusieurs niveaux à la fois, dans une même salle de classe. Cette surcharge rend l’enseignement superficiel, limite l’attention portée à chaque élève, et affecte directement les résultats scolaires. De plus, peu d’enseignants acceptent d’aller dans les zones reculées, en raison de l’isolement, du manque de logements décents ou d’accès aux soins. Le résultat : une éducation à deux vitesses, profondément inégalitaire.

3. Contraintes socio-économiques des familles rurales

Dans les campagnes, la priorité des familles, c’est souvent la survie quotidienne. Les enfants sont perçus comme une force de travail : ils aident aux champs, gardent les animaux, s’occupent des tâches ménagères. Aller à l’école, c’est une charge supplémentaire pour les parents, surtout s’ils doivent acheter des fournitures, payer un uniforme ou organiser le transport. L’éducation devient alors un luxe, et non un droit. Certains enfants finissent par décrocher, simplement parce que leurs parents n’ont pas les moyens ni parfois la conviction de les maintenir à l’école.

4. Poids des traditions et inégalités entre filles et garçons

Les traditions culturelles pèsent aussi lourd dans la balance. Dans certaines communautés, on pense encore que la place d’une fille n’est pas à l’école, mais à la maison ou au marché. On marie les filles très jeunes, ou on les retire de l’école dès les premiers signes de puberté. L’idée qu’éduquer une fille, c’est « former la femme d’un autre » reste ancrée dans les mentalités. Les garçons ne sont pas non plus épargnés, mais les stéréotypes de genre rendent les filles encore plus vulnérables à l’abandon scolaire.

II. L’OMBRE DE L’ECHEC SCOLAIRE : UN AVENIR EN PERIL POUR LES ENFANTS ET LA COTE D’IVOIRE

1. Abandon scolaire et faible niveau d’alphabétisation

Le premier impact direct du manque d’accès à l’éducation, c’est l’abandon scolaire. Quand l’école est trop loin, mal équipée ou mal encadrée, les enfants finissent par décrocher. Certains ne commencent jamais, d’autres arrêtent en cours de route. Ce phénomène touche davantage les zones rurales, où chaque obstacle devient une raison de renoncer. En l’absence d’un parcours scolaire stable, ces enfants grandissent sans savoir lire, écrire ou compter correctement. Ils deviennent des adultes handicapés sur le plan social, économique et même citoyen. Sans instruction de base, il leur est presque impossible de faire valoir leurs droits, de s’informer ou de participer activement à la vie de la société.

2. Reproduction du cycle de pauvreté

Un enfant non scolarisé aujourd’hui a toutes les chances de devenir un adulte pauvre demain. Sans diplôme ni compétences, il est condamné à des petits boulots précaires ou à la dépendance. Et ce cercle vicieux se répète : ces adultes auront à leur tour des enfants qu’ils n’auront pas les moyens ni parfois l’envie de scolariser. La pauvreté n’est donc pas seulement économique : elle devient héréditaire, enracinée dans le manque d’éducation. Et plus ce phénomène touche de familles, plus il devient difficile à briser. C’est ainsi que des régions entières restent marginalisées, génération après génération.

3. Inégalités sociales et régionales renforcées

L’école devrait être un facteur d’égalité. En réalité, elle accentue parfois les écarts. Les enfants des villes bénéficient souvent d’un environnement scolaire plus stable, mieux encadré, avec plus de moyens. Ceux des zones rurales, eux, doivent lutter pour accéder à un enseignement basique. Cette inégalité territoriale crée une fracture sociale de plus en plus visible. Les enfants issus de milieux privilégiés ont accès aux études supérieures, aux emplois qualifiés, aux leviers du pouvoir. Les autres restent à l’écart, cantonnés à des rôles secondaires. Cela nourrit un sentiment d’injustice, voire de révolte, et empêche l’unité nationale.

4. Perte de potentiel humain pour le développement national

Enfin, priver une partie de la population d’éducation, c’est saboter le développement du pays. Chaque enfant non éduqué est un potentiel ingénieur, médecin, agriculteur innovant ou entrepreneur qu’on prive d’avenir. L’intelligence, la créativité, la capacité de contribuer au progrès ne sont pas réservées aux villes. Mais en négligeant l’éducation rurale, on laisse une immense richesse humaine inexploitée. À long terme, cela freine la croissance économique, aggrave les déséquilibres régionaux, et affaiblit la compétitivité du pays. Un pays qui laisse ses enfants grandir sans apprendre est un pays qui freine sa propre marche en avant.

III. AGIR POUR L’AVENIR : DES PISTES D’ACTION POUR GARANTIR UNE EDUCATION JUSTE ET ACCESSIBLE.

La situation n’est pas irréversible. Si les constats sont durs, les solutions existent. Ce qu’il faut, c’est une volonté politique forte, une mobilisation collective et des choix stratégiques audacieux. L’éducation des enfants en zone rurale ne peut plus être traitée comme un sujet secondaire. C’est un levier central pour transformer la Côte d’Ivoire en profondeur. Voici les principales pistes à activer.

1. Investir massivement dans les infrastructures éducatives rurales

La première étape, c’est de construire, mais pas n’importe comment. Il ne s’agit pas seulement d’ajouter des bâtiments, mais de penser des écoles durables, bien équipées, accessibles toute l’année, et adaptées aux réalités locales. Cela inclut les salles de classe, mais aussi les latrines, les points d’eau, les cantines scolaires, et parfois même des logements pour les enseignants. Il faut que l’enfant rural sente que l’école est un lieu digne, sûr et fait pour lui. C’est en créant un cadre motivant qu’on donne envie d’apprendre, jour après jour.

Mais ces investissements doivent être ciblés et équilibrés. Il ne suffit pas de concentrer les moyens dans quelques zones “pilotes”. Les efforts doivent aller vers les localités les plus marginalisées, souvent oubliées des politiques publiques. Chaque village, aussi reculé soit-il, mérite une école digne de ce nom. Ce n’est pas une faveur, c’est un droit.

2. Motiver et retenir les enseignants en zone rurale

Aucune école ne fonctionne sans enseignants. Or, l’un des grands défis, c’est d’attirer et de garder les enseignants dans les campagnes. Beaucoup refusent ces affectations, à cause de l’isolement, du manque de commodités, ou tout simplement du manque de reconnaissance. Pour changer cela, il faut revoir l’approche.

Les enseignants affectés en milieu rural devraient bénéficier de primes d’installation, de logements décents et de perspectives d’évolution professionnelle. Mais au-delà de l’aspect matériel, il faut leur donner les moyens de bien faire leur travail : manuels, outils pédagogiques, encadrement administratif. Être enseignant dans un village ne doit pas être vu comme une punition, mais comme une mission valorisée et soutenue.

Il est également crucial de renforcer la formation continue, pour que les enseignants puissent s’adapter aux besoins spécifiques des enfants en milieu rural, souvent moins préparés à l’école formelle. Plus l’enseignant est motivé, mieux les enfants apprennent.

3. Sensibiliser les communautés à l’importance de l’école

Dans certains villages, ce n’est pas seulement le manque d’école qui pose problème, mais aussi la perception qu’on en a. Il existe encore des résistances, des habitudes culturelles, des idées reçues : « L’école, c’est pour les riches », « Une fille n’a pas besoin d’étudier », ou encore « Il faut travailler, pas perdre du temps sur les bancs ». Ces mentalités, si elles ne sont pas déconstruites, continueront de freiner la scolarisation.

C’est pourquoi les campagnes de sensibilisation doivent être régulières, locales, et portées par des voix crédibles : chefs de village, religieux, anciens élèves devenus modèles de réussite. Il faut montrer, par des exemples concrets, que l’éducation transforme des vies. Que scolariser une fille ne détruit pas une tradition, mais donne une chance à une famille entière. Que garder un enfant à l’école, c’est investir dans la sécurité alimentaire, la santé et la paix sociale de demain.

L’école doit devenir une affaire de toute la communauté, pas juste de l’État.

4. Encourager les partenariats entre État, ONG et acteurs locaux

Enfin, pour que les solutions soient durables, elles doivent être partagées. L’État seul ne peut pas tout faire, surtout dans un pays avec de vastes zones rurales. Les ONG, les fondations privées, les entreprises sociales, les diasporas et les associations villageoises ont tous un rôle à jouer.

Il faut favoriser les projets collaboratifs, où chaque acteur apporte ses compétences : les ONG pour la formation ou les cantines, les entreprises pour les outils numériques, les collectivités pour l’entretien des bâtiments, les communautés pour la surveillance de la fréquentation scolaire. Ce travail en réseau permet de créer des réponses plus agiles, plus ancrées dans le terrain.

L’innovation aussi doit avoir sa place. Des écoles mobiles, des classes sous forme de tentes solaires, des programmes radiophoniques ou numériques adaptés aux zones sans électricité : il faut penser autrement, avec audace, et toujours en lien avec les besoins réels.

En résumé, améliorer l’éducation en zone rurale ne relève pas de la charité, mais d’une nécessité stratégique pour le pays. Chaque enfant qui va à l’école, c’est une graine d’avenir plantée dans les terres de la nation. Ce combat est lent, difficile, mais essentiel. Et il commence par un choix simple : ne plus accepter qu’un enfant ivoirien soit privé d’école simplement parce qu’il est né au mauvais endroit.

L’éducation en zone rurale ne peut plus être reléguée au second plan. Chaque enfant qui abandonne l’école faute de moyens ou de structures est un citoyen que le pays sacrifie. Chaque village sans école est un territoire laissé pour compte. Et chaque fille exclue des bancs de l’école est une injustice silencieuse de plus qui fragilise notre avenir commun.

L’État ivoirien a les moyens d’agir. Il a déjà posé des bases, mais il faut aller plus loin, plus vite, plus fort. Ce n’est pas seulement une question de budget, c’est une question de vision. Miser sur l’éducation rurale, ce n’est pas dépenser : c’est investir dans la paix sociale, la croissance économique et l’égalité des chances.

Aux décideurs politiques : l’école n’est pas une promesse de campagne. C’est un droit constitutionnel. Vous avez entre vos mains le pouvoir de transformer des villages entiers, de briser des cycles de pauvreté, et de construire une Côte d’Ivoire plus juste, plus forte, plus unie.

Il est temps d’agir, ensemble, pour redresser le destin de nos enfants et de notre pays. La responsabilité de garantir une éducation équitable incombe à chacun de nous : autorités, citoyens, associations et acteurs de la société civile. Aucun effort n’est trop petit pour bâtir un avenir où chaque enfant, partout, a une chance égale de réussir. Si nous voulons que la Côte d’Ivoire progresse, nous devons tous nous engager sans réserve, car l’éducation est la clé de notre avenir collectif. L’heure est à l’action, et ensemble, nous pouvons transformer cette réalité !

Ne laissons plus un seul enfant sur le bord du chemin.

Juda N’GUESSAN

Juriste Consultant Indépendant / Spécialiste en Droit International des droits de l’homme / Responsable du pôle chargé des affaires sociales, des investigations et du contentieux du RéJADE

judanguessan35@gmail.com / +225 0757646617

Une réponse

Article très intéressant