En Côte d’Ivoire, l’accès à l’eau potable reste un défi crucial, notamment dans les zones rurales où les enfants sont les premiers à en subir les conséquences. Selon l’UNICEF, une famille sur cinq n’a pas accès à l’eau potable, et plus de 50 % des écoles ne disposent ni de toilettes ni de points d’eau, compromettant l’hygiène, la santé et la scolarisation des enfants. Cette réalité pousse de nombreux enfants à parcourir de longues distances chaque jour pour collecter de l’eau, souvent insalubre, au détriment de leur éducation et de leur sécurité.

Pourtant, ce droit fondamental est reconnu par la Convention relative aux droits de l’enfant, notamment à son article 24, qui stipule que les États doivent garantir à chaque enfant « la jouissance du meilleur état de santé possible », notamment par la fourniture d’eau potable et d’une alimentation nutritive. Malgré cet engagement international, des enfants ivoiriens vivent encore sans accès sûr à l’eau, exposés à des maladies hydriques évitables.

Afin de mieux comprendre l’ampleur de cette problématique, nous analyserons dans un premier temps les conséquences du manque d’accès à l’eau potable sur la vie des enfants en milieu rural ivoirien. Ensuite, nous nous intéresserons aux initiatives mises en place par l’État, les ONG et les partenaires internationaux pour améliorer la situation, avant de conclure sur les perspectives et les recommandations pour un accès équitable à l’eau potable pour tous les enfants.

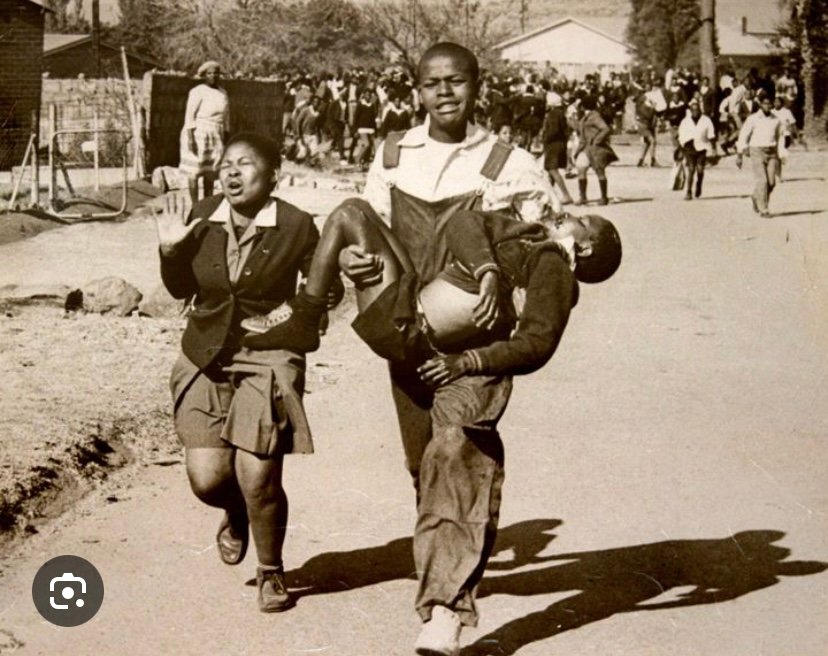

I. LES CONSEQUENCES DU MANQUE D’ACCES A L’EAU POTABLE POUR LES ENFANTS EN MILIEU RURAL IVOIRIEN

A. Une sante infantile gravement menace par l’eau insalubre

L’accès à l’eau potable est un droit fondamental pour tout être humain, mais pour un bon nombre d’enfants vivant dans les zones rurales de Côte d’Ivoire, ce droit reste une aspiration lointaine. En effet, la mauvaise qualité de l’eau et son insuffisance dans ces régions exposent les enfants à des risques sanitaires considérables, mettant en péril leur santé et leur développement.

Les maladies liées à l’eau constituent une menace majeure pour la santé infantile dans ces régions. L’eau non potable, souvent contaminée par des bactéries, des parasites et des produits chimiques, expose les enfants à des infections intestinales graves. La diarrhée, par exemple, est l’une des maladies les plus courantes, causant des souffrances et, dans de nombreux cas, menant à des complications sévères, telles que la déshydratation. Ces affections affaiblissent considérablement les enfants, les rendant vulnérables à d’autres maladies, et peuvent causer des séquelles durables si elles ne sont pas traitées rapidement.

Les enfants sont également exposés à un risque élevé d’infections parasitaires. De nombreuses régions rurales sont affectées par des maladies transmises par l’eau, telles que les vers intestinaux et les infections liées aux schistosomes, qui parasitent les systèmes digestifs et urinaires. Ces infections chroniques affectent la santé des enfants, ralentissent leur croissance physique et nuisent à leur développement mental, car elles limitent l’absorption des nutriments essentiels.

En plus de cela, la mauvaise qualité de l’eau contribue à un cercle vicieux de malnutrition. Les maladies liées à l’eau perturbent la capacité du corps des enfants à absorber correctement les nutriments nécessaires à leur développement. L’eau insalubre aggrave la situation en rendant les enfants plus sujets à des infections fréquentes, ce qui empêche leur organisme de se renforcer et de croître de manière optimale. Ce phénomène entraîne une dégradation générale de leur état de santé, avec des conséquences à long terme sur leur qualité de vie. Les conditions d’hygiène dans ces communautés sont également largement insuffisantes. En l’absence de points d’eau propres et d’installations sanitaires adéquates, les enfants, ainsi que leurs familles, sont souvent forcés de recourir à des sources d’eau non sécurisées, telles que des rivières ou des étangs. Cela entraîne non seulement des risques pour la santé immédiate des enfants, mais aussi des problèmes d’hygiène et de salubrité de leur environnement.

En somme, l’absence d’accès à une eau potable de qualité constitue un véritable fléau pour la santé des enfants en milieu rural. Cela compromet non seulement leur bien-être immédiat, mais aussi leur développement physique, cognitif et émotionnel à long terme.

B. Une scolarité perturbe par les corvées d’eau et le manque d’infrastructures

L’accès à l’eau potable dans les écoles rurales de Côte d’Ivoire est un enjeu majeur pour le bien-être des élèves et la qualité de leur éducation. Malheureusement, de nombreuses écoles souffrent d’un manque d’infrastructures adéquates, ce qui affecte directement l’apprentissage et la santé des enfants. Selon les données de l’UNICEF, en 2019-2020, seulement 37 % des écoles rurales disposaient d’un point d’eau potable fonctionnel, contre 61 % en milieu urbain. Cette disparité reflète les inégalités d’accès aux services de base entre les zones urbaines et rurales. En outre, l’absence de toilettes et de dispositifs de lavage des mains dans les écoles rurales constitue un obstacle majeur à l’hygiène et à la santé des élèves. Toujours selon les données de l’UNICEF, 41 % des écoles rurales ne disposent pas de latrines fonctionnelles, et 22 % n’ont pas de dispositifs de lavage des mains fonctionnels.

L’absence d’infrastructures sanitaires adaptées, notamment pour la gestion de l’hygiène menstruelle, conduit souvent à l’absentéisme scolaire, en particulier chez les filles. Celles-ci sont plus susceptibles de manquer l’école pendant leurs menstruations en raison du manque de toilettes privées et de points d’eau pour l’hygiène.

Le manque d’eau potable et d’installations sanitaires adéquates dans les écoles rurales a des répercussions sur la concentration et la santé des élèves, affectant ainsi leur performance académique. Les élèves malades ou distraits par des conditions insalubres sont moins susceptibles de réussir scolairement.

C. Un droit fondamental bafoue : l’eau un enjeu de justice pour l’enfant

L’accès à l’eau potable est reconnu comme un droit humain fondamental. En 2010, l’Assemblée générale des Nations Unies a affirmé que « le droit à une eau potable salubre et propre est un droit fondamental, essentiel à la pleine jouissance de la vie et de tous les droits de l’homme ». De plus, la Convention relative aux droits de l’enfant, dans son article 24, stipule que les États parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et s’engagent à prendre des mesures appropriées pour lutter contre les maladies et la malnutrition, notamment par la fourniture d’une eau potable salubre.

En Côte d’Ivoire, malgré les engagements internationaux, de nombreux enfants vivant en milieu rural voient ce droit fondamental compromis. Cette situation constitue une violation directe des droits des enfants, les exposant à des risques sanitaires accrus et entravant leur développement.

Les disparités entre les zones urbaines et rurales en matière d’accès à l’eau potable exacerbent les inégalités sociales et territoriales. Les enfants des zones rurales sont particulièrement désavantagés, ce qui compromet leur droit à la santé, à l’éducation et à un niveau de vie adéquat. Cette inégalité d’accès constitue une forme d’injustice sociale, où les enfants les plus vulnérables sont privés de leurs droits fondamentaux en raison de leur lieu de résidence.

II. DES INITIATIVES POUR AMELIORER L’ACCES A L’EAU POTABLE EN MILIEU RURAL

A. Les efforts du gouvernement ivoirien

Conscient des défis liés à l’accès à l’eau potable en milieu rural, le gouvernement ivoirien a mis en place plusieurs programmes pour améliorer la situation. Parmi ces initiatives, le Programme Social du Gouvernement (PSGouv) a permis la réalisation de plus de 17 000 ouvrages d’hydraulique villageoise, réduisant ainsi le déficit initial de 27 421 points d’eau à un taux de couverture de plus de 80%.

En outre, plusieurs Pompes à Motricité Humaine (PMH) ont été réparées ou réhabilitées, facilitant l’accès à l’eau potable pour de nombreuses communautés rurales. Le gouvernement a également investi dans la construction de châteaux d’eau et la mise en service de stations de traitement de l’eau pour renforcer l’approvisionnement en eau potable.

B. Le rôle clé des organisations internationales et des ONG

Si les actions du gouvernement ivoirien sont essentielles, les organisations internationales et les ONG jouent un rôle complémentaire et parfois déterminant dans la lutte contre la précarité hydrique dans les zones rurales. Leur engagement se traduit à la fois par des projets de terrain, de l’expertise technique, et un plaidoyer pour garantir le respect des droits fondamentaux, notamment celui à l’eau potable.

Parmi les acteurs majeurs, l’UNICEF travaille activement en Côte d’Ivoire pour améliorer l’accès des enfants à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement (WASH – Water, Sanitation and Hygiene). L’organisation met en œuvre des programmes intégrés dans les communautés rurales, combinant réhabilitation de forages, installation de pompes à eau, con Des ONG comme WaterAid, Initiative Développement, ou encore la Croix-Rouge interviennent aussi de manière ciblée dans certaines régions, en collaboration avec les autorités locales. Leur approche est souvent participative : elles impliquent les communautés bénéficiaires dans la conception, la gestion et la maintenance des infrastructures d’eau, assurant ainsi leur durabilité. Elles organisent également des formations locales pour créer une autonomie sur le long terme.

Ces organisations ne se contentent pas d’intervenir sur le terrain ; elles agissent aussi au niveau institutionnel. Par exemple, Amnesty International publie régulièrement des rapports pour rappeler que l’accès à l’eau potable est un droit humain, et dénonce les inégalités d’accès, notamment pour les enfants et les populations rurales. Ce travail de plaidoyer est essentiel pour pousser les décideurs politiques à prioriser cette question dans les politiques publiques.

C. L’implication des communautés locales

L’amélioration durable de l’accès à l’eau potable en milieu rural ne peut se faire sans la participation active des communautés locales. L’appropriation des infrastructures hydrauliques par les habitants est une condition essentielle pour leur bon fonctionnement, leur entretien régulier et leur pérennité. En Côte d’Ivoire, de nombreuses initiatives ont démontré l’importance de ce rôle communautaire, tant dans la mise en œuvre des projets que dans leur suivi quotidien.

Dans de nombreux villages, des comités de gestion de l’eau (CGE) ont été créés pour superviser l’exploitation des points d’eau (forages, pompes à motricité humaine, bornes-fontaines, etc.). Ces comités, souvent composés de volontaires issus de la population locale, assurent la surveillance des équipements, la collecte de cotisations pour les frais d’entretien, et la sensibilisation des usagers aux bonnes pratiques d’hygiène. Leur mission est d’assurer une gestion communautaire responsable des ressources en eau.

Ces structures permettent aussi d’encourager la participation des femmes, qui sont souvent les premières concernées par la corvée d’eau. En les intégrant dans les instances décisionnelles locales, certaines initiatives ont contribué à renforcer leur rôle dans la gestion des ressources naturelles, leur donnant ainsi une voix dans la vie communautaire.

Les leaders traditionnels et religieux jouent également un rôle crucial dans la sensibilisation des populations. Leur influence peut faciliter l’adhésion aux projets, notamment en ce qui concerne l’hygiène et l’assainissement. Grâce à leur légitimité, ils peuvent appuyer les messages de prévention et inciter au respect des règles communautaires concernant l’utilisation des points d’eau.

III. PERSPECTIVES ET RECCOMANDATIONS POUR UN ACCES EQUITABLE A L’EAU POTABLE

A. Renforcer les investissements dans les infrastructures hydrauliques rurales

Pour garantir un accès durable à l’eau potable, il est essentiel d’augmenter les investissements dans les infrastructures hydrauliques, notamment en milieu rural où les besoins sont criants. Cela inclut la construction de nouveaux points d’eau, la réhabilitation des installations existantes et la mise en place de systèmes de maintenance efficaces. Des technologies innovantes, telles que les pompes solaires, peuvent également être explorées pour améliorer l’approvisionnement en eau dans les zones reculées.

B. Intégrer l’accès a l’eau dans les politiques éducatives et sanitaires

L’accès à l’eau potable doit être intégré de manière transversale dans les politiques éducatives et sanitaires. Les écoles et les centres de santé doivent être équipés de points d’eau fonctionnels et de latrines adéquates pour assurer un environnement sain pour les enfants. Des programmes de formation et de sensibilisation peuvent accompagner ces infrastructures pour garantir leur utilisation optimale.

C. Renforcer la coordination entre les acteurs et le suivi des initiatives

Une coordination efficace entre les différents acteurs – gouvernement, ONG, bailleurs de fonds et communautés est essentielle pour éviter les duplications et maximiser l’impact des interventions. La mise en place de mécanismes de suivi et d’évaluation permettrait de mesurer les progrès réalisés et d’ajuster les stratégies en fonction des besoins identifiés.

L’accès à l’eau potable pour les enfants en milieu rural en Côte d’Ivoire demeure un enjeu humanitaire, sanitaire et social majeur. Malgré les efforts du gouvernement, le soutien des ONG et l’implication des communautés, des milliers d’enfants continuent de voir leur droit fondamental à l’eau bafoué, compromettant leur santé, leur éducation et leur dignité. Garantir l’accès universel à l’eau potable, c’est aussi investir dans l’avenir d’un pays, car chaque enfant protégé est une nation qui se construit.

Toutefois, le droit à l’eau n’est qu’une facette des nombreux défis que doivent affronter les enfants en milieu rural. L’un des plus urgents reste celui de l’accès équitable à une éducation de qualité. Car sans école, sans enseignants formés et sans infrastructures adaptées, y compris en matière d’hygiène, le cycle de la pauvreté et des inégalités risque de se perpétuer, malgré les progrès réalisés. Il est donc temps d’adopter une approche globale des droits de l’enfant, où chaque besoin fondamental eau, santé, éducation est perçu comme un pilier interconnecté du développement humain.

Juda N’GUESSAN

Juriste Consultant Indépendant | Spécialiste en droit international des droits de l’homme| Responsable du pôle chargé des affaires sociales, des investigations et du contentieux du RéJADE.

judanguessan35@gmail.com / +225 07 57 64 66 17